18 октября 2024 года в рамках программы VI международной научно-практической конференции «Российский форум изыскателей» была организована Секция 9. «Лабораторные и полевые методы в инженерно-геологических изысканиях». Модератором выступил к. т. н., заведующий лабораторией методов исследования грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“» Александр Николаевич Труфанов.

Александр Труфанов — модератор секции, заведующий лабораторией методов исследования грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

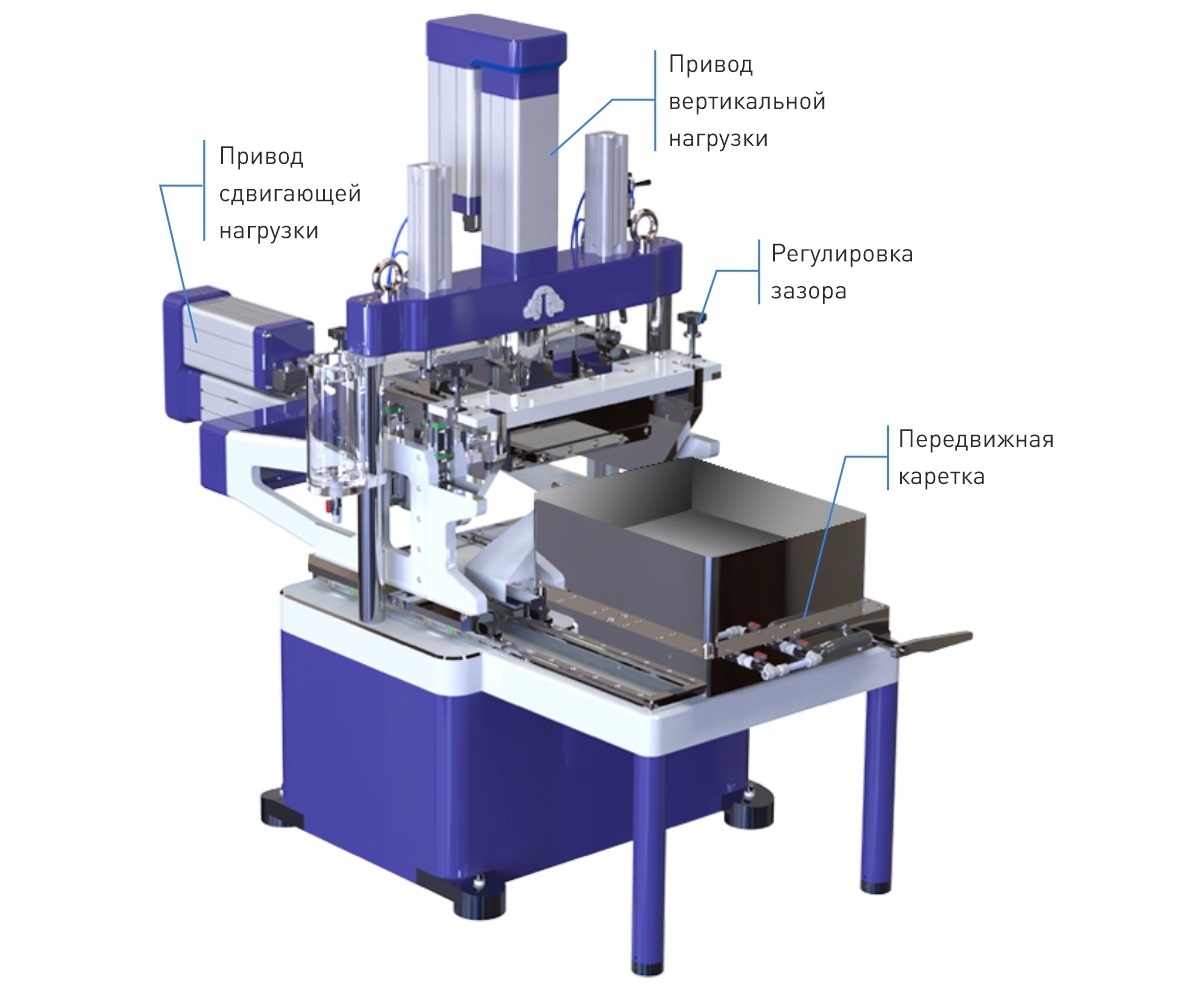

Опыт применения установки для испытания на одноплоскостной срез

Доцент кафедры механики грунтов и геотехники, руководитель НОЦ «Геотехника» Георгий Анджело рассказал про опыт освоения новой установки ГТ 1.2.15 от НПП «Геотек», которая позволяет осуществлять комплексные испытания на одноплоскостной срез.

Актуальность темы связана с расширением применения крупнообломочных грунтов и геосинтетических материалов. В первую очередь это относится к дорожному и гидротехническому строительству. Однако в последние годы эти практики получили широкое распространение в атомной отрасли и при строительстве уникальных объектов. Поэтому задача определение свойств оснований из геосинтетических материалов и на контакте «геосинтетика-грунт» ставится перед изыскателями все более часто.

Практика показывает, что данный прибор подходит для её решения идеально. Сдвигающая вертикальная нагрузка в приборе заявлена разработчиками на уровне 100 килоньютонов. Однако по опыту докладчика, этот показатель может быть и больше. Потому что «Геотек» всегда всё делает с запасом.

Актуальность темы связана с расширением применения крупнообломочных грунтов и геосинтетических материалов. В первую очередь это относится к дорожному и гидротехническому строительству. Однако в последние годы эти практики получили широкое распространение в атомной отрасли и при строительстве уникальных объектов. Поэтому задача определение свойств оснований из геосинтетических материалов и на контакте «геосинтетика-грунт» ставится перед изыскателями все более часто.

Практика показывает, что данный прибор подходит для её решения идеально. Сдвигающая вертикальная нагрузка в приборе заявлена разработчиками на уровне 100 килоньютонов. Однако по опыту докладчика, этот показатель может быть и больше. Потому что «Геотек» всегда всё делает с запасом.

Установка ГТ 1.2.15 от НПП «Геотек»

Определение коэффициента бокового давления

Матвей Кузьменко, сотрудник лаборатории №9 «Методы исследования грунтов» НИИОСП им. Н. М. Герсеванова представил обзорный доклад, посвященный проблеме определения коэффициента бокового давления грунтов в условиях природного залегания на различных этапах развития геотехнической науки. Сообщение было подготовлено совместно с модератором секции и имело целью инициировать обсуждение вокруг задачи единого обозначения данного показателя специалистами разных стран. В различных источниках данный коэффициент обозначается по-разному. Чтобы не возникало разночтений, НИИОСП предлагает в дальнейшем использовать для него общее обозначение К0.

Достоверность определения начального природного напряженного состояния грунта имеет большое значение в ходе решения большинства геотехнических задач, связанных с расчетом оснований и фундаментов. Поэтому коэффициент бокового давления, определяемый для природного напряженного состояния, с этой точки зрения является важнейшей характеристикой.

Авторами доклада был произведен анализ работ более чем 17 авторов, включая Алана Бишопа (1920-1988), Н. С. Булычева (1932-2016), Н. М. Герсеванова (1879-1950), Карла Терцаги (1883-1963), Н. А. Цытовича (1900-1984) и других.

Все лабораторные испытания для определения коэффициента бокового давления можно разделить на две группы — реализуемые в условиях компрессионного сжатия и реализуемые в условиях трехосного сжатия.

Метод, реализуемый в условиях компрессионного сжатия был впервые предложен Терцаги. Последующими его развитиями были метод Брукера-Ирлэнда, метод COWK и метод со встроенным датчиком давления в кольцо одометра.

Их общим недостатком является наличие трения по боковой поверхности, которое оказывает влияние на напряженно-деформированное состояние образца. И еще более важной проблемой является неучет разуплотнения образца в горизонтальном направлении.

Можно выделить три основные группы методов, основанным на испытаниях в приборах трехосного сжатия. Это определение коэффициента бокового давления в стабилометре типа «B», впервые предложенное Е. И. Медковым и Н. А. Цилюриком в 50-е годы; определение коэффициента бокового давления в условиях недренированного сжатия; и относительно новый метод определения коэффициента бокового давления с учетом восстановления поперечного сечения.

Впервые определять коэффициент бокового давления в условиях трехосного сжатия в 1951-1955 годах в предложении Медков и Цилюрик. Эти идеи были реализованы в рекомендациях НИИОСП 1972 года. В соответствии с ними испытание производилось в стабилометре типа «B» с открытым дренажом путем создания вертикальной нагрузки. При этом объем жидкости в камере оставался постоянным путем перекрытия гидравлической магистрали, что не допускало боковое расширение. Коэффициент бокового давления, соответственно, определяется по соотношению достигнутого давления в камере и приложенного расчетного вертикального напряжения. Недостатками этого метода можно назвать изменения природной влажности и пористости образца в процессе испытания, а также снова неучет информации в результате разуплотнения, также как и у остальных методов.

Следующий метод был предложен Бишопом и Хенкелем в 1957 году. Испытания производились в недренированном режиме путем вертикального нагружения образца до растворения газовой фазы, что фиксировалось, соответственно, по показаниям порового давления. Отметим, что испытания проводятся фактически в камере стабилометра типа «А». Зная поровое давление, можно было определить горизонтальные и вертикальные эффективные напряжения. И по их соотношению рассчитать коэффициент бокового давления. Метод также не лишен недостатков. Поскольку к исходному фазовому составу образец приводится приложением только вертикальной нагрузки. Соответственно, сохраняется разуплотнение образца. А также коэффициент бокового давления рассчитывается уже на разуплотненном образце, т.к. после уплотнения штамп поднимался для того, чтобы привести его к значению вертикального давления соответствующего природному.

Единственный метод, который учитывал разуплотнение образца в результате пробоотбора, был метод, предложенный Цушидой и Кикучи в 1991 году. Суть метода заключается в установлении образца в стабилометре типа «А» с предварительной реконсолидацией в дренированном режиме.

В результате проведенного анализа авторы доклада пришли к выводу, что разработка нового метода лабораторных испытаний по определению коэффициента бокового давления является по-прежнему актуальным вопросом геотехнических исследований.

Достоверность определения начального природного напряженного состояния грунта имеет большое значение в ходе решения большинства геотехнических задач, связанных с расчетом оснований и фундаментов. Поэтому коэффициент бокового давления, определяемый для природного напряженного состояния, с этой точки зрения является важнейшей характеристикой.

Авторами доклада был произведен анализ работ более чем 17 авторов, включая Алана Бишопа (1920-1988), Н. С. Булычева (1932-2016), Н. М. Герсеванова (1879-1950), Карла Терцаги (1883-1963), Н. А. Цытовича (1900-1984) и других.

Все лабораторные испытания для определения коэффициента бокового давления можно разделить на две группы — реализуемые в условиях компрессионного сжатия и реализуемые в условиях трехосного сжатия.

Метод, реализуемый в условиях компрессионного сжатия был впервые предложен Терцаги. Последующими его развитиями были метод Брукера-Ирлэнда, метод COWK и метод со встроенным датчиком давления в кольцо одометра.

Их общим недостатком является наличие трения по боковой поверхности, которое оказывает влияние на напряженно-деформированное состояние образца. И еще более важной проблемой является неучет разуплотнения образца в горизонтальном направлении.

Можно выделить три основные группы методов, основанным на испытаниях в приборах трехосного сжатия. Это определение коэффициента бокового давления в стабилометре типа «B», впервые предложенное Е. И. Медковым и Н. А. Цилюриком в 50-е годы; определение коэффициента бокового давления в условиях недренированного сжатия; и относительно новый метод определения коэффициента бокового давления с учетом восстановления поперечного сечения.

Впервые определять коэффициент бокового давления в условиях трехосного сжатия в 1951-1955 годах в предложении Медков и Цилюрик. Эти идеи были реализованы в рекомендациях НИИОСП 1972 года. В соответствии с ними испытание производилось в стабилометре типа «B» с открытым дренажом путем создания вертикальной нагрузки. При этом объем жидкости в камере оставался постоянным путем перекрытия гидравлической магистрали, что не допускало боковое расширение. Коэффициент бокового давления, соответственно, определяется по соотношению достигнутого давления в камере и приложенного расчетного вертикального напряжения. Недостатками этого метода можно назвать изменения природной влажности и пористости образца в процессе испытания, а также снова неучет информации в результате разуплотнения, также как и у остальных методов.

Следующий метод был предложен Бишопом и Хенкелем в 1957 году. Испытания производились в недренированном режиме путем вертикального нагружения образца до растворения газовой фазы, что фиксировалось, соответственно, по показаниям порового давления. Отметим, что испытания проводятся фактически в камере стабилометра типа «А». Зная поровое давление, можно было определить горизонтальные и вертикальные эффективные напряжения. И по их соотношению рассчитать коэффициент бокового давления. Метод также не лишен недостатков. Поскольку к исходному фазовому составу образец приводится приложением только вертикальной нагрузки. Соответственно, сохраняется разуплотнение образца. А также коэффициент бокового давления рассчитывается уже на разуплотненном образце, т.к. после уплотнения штамп поднимался для того, чтобы привести его к значению вертикального давления соответствующего природному.

Единственный метод, который учитывал разуплотнение образца в результате пробоотбора, был метод, предложенный Цушидой и Кикучи в 1991 году. Суть метода заключается в установлении образца в стабилометре типа «А» с предварительной реконсолидацией в дренированном режиме.

В результате проведенного анализа авторы доклада пришли к выводу, что разработка нового метода лабораторных испытаний по определению коэффициента бокового давления является по-прежнему актуальным вопросом геотехнических исследований.

Докладывает Матвей Кузьменко (НИИОСП им. Н. М. Герсеванова)

Моделирование природного напряженно-деформированного состояния

Преподаватель кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, генеральный директор ГК «Петромоделинг» Алексей Бершов представил доклад «Оценка и моделирование природного напряженно-деформированного состояния дисперсных переуплотнённых инженерно-геологических массивов дочетвертичного возраста на примере Московского региона».

Акцент в выступлении был сделан на необходимости точного понимания особенностей строения и генезиса того инженерно-геологического массива, который является предметом изучения в ходе проведения инженерно-геологических изысканий. Правильная характеристика на самом деле позволяет геотехнику, прочитав прилагательные в результатах изысканий осознать, с каким поведением этого массива он столкнется в дальнейшем:

«С этой точки зрения что может означать дисперсный, переуплотнённый, дочетвертичный массив на территории Московского региона? Это означает субгоризонтальное залегание пород каменноугольных юрского возраста. Порядка шести согласно залегающих свит. Это означает, что размывов и перерывов в осадконакоплении не было во время появления этих грунтов. Наличие сильно песчанистых егорьевских свит в доюрских отложениях. Это, вообще, бич московских глубоких котлованов. Это отдельный водоносный горизонт и совершенно другое поведение самого грунта. В том числе особенно за подпорными стенами. Большинство аварий связано с тем, что был пропущен просто этот элемент, поскольку он имеет очень незначительную мощность и по современным правилам изыскатель может просто его опустить, не понимая, что на самом деле он оказывает критическое влияние в рамках будущей модели».

В целом, для литифицированных сильно переуплотненных глинистых массивов юрского возраста центральной части Восточно-Европейской платформы для корректной оценки природного напряженно-деформированного состояния (НДС) Алексей Бершов рекомендует следующие подходы:

В связи с различной степенью литификации и постседиментационных преобразований более точные оценки природного НДС инженерно-геологического массива необходимо проводить для каждой свиты отдельно, а не целиком для всей толщи. При этом в обязательном порядке необходимо проводить опробование с применением капсульных грунтоносов в кровле каждой свиты с последующим проведением прессиометрических испытаний в данных точках.

Метод линейной интерполяции порового давления в СГФ пригоден только для предварительной оценки НДС. Расхождения могут достигать 100 и более процентов. Для ответственных сооружений в обязательном порядке необходимо проводить вертикальные серии длительных полевых испытаний порового давления в скважинах или диссипационные испытания при СРТи.

Для первоначальной оценки НДС сильно переуплотненных массивов можно рекомендовать модель с постоянным напряжением переуплотнения (POP) и восстановлением эпюры исторической нагрузки по современному бытовому давлению, определенного в кровле пласта по результатам лабораторных испытаний. Для ответственных сооружений необходимо построение эпюр исторического давления по результатам лабораторных исследований.

Акцент в выступлении был сделан на необходимости точного понимания особенностей строения и генезиса того инженерно-геологического массива, который является предметом изучения в ходе проведения инженерно-геологических изысканий. Правильная характеристика на самом деле позволяет геотехнику, прочитав прилагательные в результатах изысканий осознать, с каким поведением этого массива он столкнется в дальнейшем:

«С этой точки зрения что может означать дисперсный, переуплотнённый, дочетвертичный массив на территории Московского региона? Это означает субгоризонтальное залегание пород каменноугольных юрского возраста. Порядка шести согласно залегающих свит. Это означает, что размывов и перерывов в осадконакоплении не было во время появления этих грунтов. Наличие сильно песчанистых егорьевских свит в доюрских отложениях. Это, вообще, бич московских глубоких котлованов. Это отдельный водоносный горизонт и совершенно другое поведение самого грунта. В том числе особенно за подпорными стенами. Большинство аварий связано с тем, что был пропущен просто этот элемент, поскольку он имеет очень незначительную мощность и по современным правилам изыскатель может просто его опустить, не понимая, что на самом деле он оказывает критическое влияние в рамках будущей модели».

В целом, для литифицированных сильно переуплотненных глинистых массивов юрского возраста центральной части Восточно-Европейской платформы для корректной оценки природного напряженно-деформированного состояния (НДС) Алексей Бершов рекомендует следующие подходы:

В связи с различной степенью литификации и постседиментационных преобразований более точные оценки природного НДС инженерно-геологического массива необходимо проводить для каждой свиты отдельно, а не целиком для всей толщи. При этом в обязательном порядке необходимо проводить опробование с применением капсульных грунтоносов в кровле каждой свиты с последующим проведением прессиометрических испытаний в данных точках.

Метод линейной интерполяции порового давления в СГФ пригоден только для предварительной оценки НДС. Расхождения могут достигать 100 и более процентов. Для ответственных сооружений в обязательном порядке необходимо проводить вертикальные серии длительных полевых испытаний порового давления в скважинах или диссипационные испытания при СРТи.

Для первоначальной оценки НДС сильно переуплотненных массивов можно рекомендовать модель с постоянным напряжением переуплотнения (POP) и восстановлением эпюры исторической нагрузки по современному бытовому давлению, определенного в кровле пласта по результатам лабораторных испытаний. Для ответственных сооружений необходимо построение эпюр исторического давления по результатам лабораторных исследований.

Преподаватель кафедры инженерной и экологической геологии Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, генеральный директор ГК «Петромоделинг» Алексей Бершов

Метод простого сдвига

Анатолий Мирный, доцент кафедры инженерной и экологической геологии Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова рассказал о внедрении в нашей стране метода простого сдвига в практике инженерных изысканий. Данный методы испытаний был впервые предложен в начале 1950-х британским инженером Кеннетом Роско (1914-1970). Вместо одноплоскостного среза стали делать многоплоскостной. То есть скашивали образец, сдвигая его по большому количеству поверхностей. Метод был разработан специально для слабых грунтов и достаточно широко применяется за рубежом. Есть его статическая и динамическая версии, разработаны соответствующие нормативные документы.

В российских нормативных документах метод в течение последних 70 лет совершенно незаслуженно игнорировался. На него обращали внимание только в исследовательских работах. Было несколько авторских конструкций приборов. При этом никаких нормативов не было. Сложилась ситуация, при которой отсутствие стандарта не позволяло производить приборы, потому что продавать его без соответствующего ГОСТа невозможно. А поскольку нет приборов, нельзя наработать практику, чтобы написать ГОСТ.

Тем не менее, примерно 5 лет назад возникла ситуация, когда сразу несколько организаций одновременно решили разработать прибор и написать нормативный документ, который в конечном итоге и был утвержден под названием ГОСТ Р 71042-2023 «Грунты. Определение характеристик прочности методом простого сдвига». Его разработчиком является НИИОСП им. Н. М. Герсеванова при участии МГУ им. М. В. Ломоносова и НПП «Геотек».

Хороший документ или плохой — сказать пока сложно, потому приборов ни у кого нет. Соответственно, нет и практики его применения, заключил докладчик. Мы же позволим себе предположить, что приборы простого сдвига в скором времени появятся на российском рынке.

В российских нормативных документах метод в течение последних 70 лет совершенно незаслуженно игнорировался. На него обращали внимание только в исследовательских работах. Было несколько авторских конструкций приборов. При этом никаких нормативов не было. Сложилась ситуация, при которой отсутствие стандарта не позволяло производить приборы, потому что продавать его без соответствующего ГОСТа невозможно. А поскольку нет приборов, нельзя наработать практику, чтобы написать ГОСТ.

Тем не менее, примерно 5 лет назад возникла ситуация, когда сразу несколько организаций одновременно решили разработать прибор и написать нормативный документ, который в конечном итоге и был утвержден под названием ГОСТ Р 71042-2023 «Грунты. Определение характеристик прочности методом простого сдвига». Его разработчиком является НИИОСП им. Н. М. Герсеванова при участии МГУ им. М. В. Ломоносова и НПП «Геотек».

Хороший документ или плохой — сказать пока сложно, потому приборов ни у кого нет. Соответственно, нет и практики его применения, заключил докладчик. Мы же позволим себе предположить, что приборы простого сдвига в скором времени появятся на российском рынке.

Анатолий Мирный, доцент кафедры инженерной и экологической геологии Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Межскважинное сейсмическое просвечивание

Институт «Оргэнергострой» представил доклад по результатам исследования трещиноватости скального грунтового массива в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов методом межскважинного сейсмического просвечивания.

Работы выполнялись на территории поселка городского типа Усть-Куйга (Республика Саха, Усть-Янский улус) на площадке размещения энергетического объекта. В геологическом отношении там распространены глинистые сланцы среднего Триаса, перекрытые маломощным, не более полутора метров чехлом элювиально-делювиальных отложений Голоцена. В среднем, до полутора метров, не более.

Авторы доклада подчеркнули, что описание состояния керна очень сильно зависит от того, как мы бурим и чем мы бурим. Например, для массива глинистых сланцев применение одинарной колонковой трубы (как, например, в составе установки УРБ 2А-2) приводит к его полному разрушению по плоскостям сланцеватости и невозможности вообще никакой оценки.

Поэтому в рамках данного проекта применялась геологоразведочная установка Atlas Copco CS 10 с двойным колонком.

Геофизические методы в сочетании с бурением позволяют получить максимально точные данные по всей глубине массива грунтов. В данном случае применялись методы продольных волн и межскважинного сейсмического просвечивания (МСП).

Работы выполнялись на территории поселка городского типа Усть-Куйга (Республика Саха, Усть-Янский улус) на площадке размещения энергетического объекта. В геологическом отношении там распространены глинистые сланцы среднего Триаса, перекрытые маломощным, не более полутора метров чехлом элювиально-делювиальных отложений Голоцена. В среднем, до полутора метров, не более.

Авторы доклада подчеркнули, что описание состояния керна очень сильно зависит от того, как мы бурим и чем мы бурим. Например, для массива глинистых сланцев применение одинарной колонковой трубы (как, например, в составе установки УРБ 2А-2) приводит к его полному разрушению по плоскостям сланцеватости и невозможности вообще никакой оценки.

Поэтому в рамках данного проекта применялась геологоразведочная установка Atlas Copco CS 10 с двойным колонком.

Геофизические методы в сочетании с бурением позволяют получить максимально точные данные по всей глубине массива грунтов. В данном случае применялись методы продольных волн и межскважинного сейсмического просвечивания (МСП).

Определение показателя деформации морозного пучения

Александра Ермолина — инженер испытательной лаборатории ИП Победимский И. Р.

Инженер испытательной лаборатории ИП Победимский И. Р. Александра Ермолина рассказала о методических подходах к лабораторным исследованиям морозного пучения грунтов.

Напомним, что морозное пучение — это деформирование промерзающих влажных грунтов, приводящее к увеличению их объёма вследствие кристаллизации поровой и мигрирующей воды с образованием кристаллов и линз льда.

Относительная деформация морозного пучения образца грунта — это отношение абсолютной вертикальной деформации морозного пучения промерзающего грунта к мощности промерзшего слоя.

Степень пучинистости грунта определяют по значению относительной деформации морозного пучения, полученному по результатам испытаний образцов грунта в специальных установках, обеспечивающих вертикальное промораживание образца исследуемого грунта в заданном температурном и влажностном режимах и измерение перемещений его поверхности.

Докладчик отметила, что при выборе технологий определения данного показателя необходимо понимать сам механизм морозного течения. В несвязанных крупнозернистых грунтах процесс морозного пучения можно представить в виде модели увеличения объема гетерогенной системы, в которой сам процесс является менее выраженным, но и при этом более равномерным. В непосредственно связанных грунтах механизм пучинообразования значительно сложнее. И представленную моделью, обусловленную комплексом процессов тепловлагообмена. При этом доминирующее влияние на льдовыделение в связаннных грунтах и на пучение будет оказывать криогенная миграция воды.

Достаточно долгое время величину относительной деформации морозного пучения приближенно допускалось определять в различных нормативных документах, которые отталкивались исключительно от физических свойств грунтов, но на сегодняшний день, например, в методике такого определения по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» допускается только для сооружений пониженного уровня ответственности. Соответственно, для всех остальных её следует определять лабораторным методом.

ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» дает нам весьма схематичную схему непосредственно конструкции самого прибора. Но практика показывает, что оптимальной установкой для определения деформации морозного пучения является прибор УПГ-ПГ ГРУНТ-М производства компании «ПрогрессГео».

Очень важно, что в приборе обеспечивается теплоизоляция образца, что позволяет имитировать реальные условия промерзания. К тому же степень автоматизации и распределение датчиков температуры позволяет настраивать эксперимент, исходя из конкретных условий площадки строительства. Важную роль помимо конструкции играет программное обеспечение, которое помогает моделировать температурный режим на всех глубинах.

Лаборатории удалось добиться стабильных результатов, максимально приближённых к условиям естественного залегания. Снизились временные затраты на выполнение каждого опыта. Также очень важно, удалось добиться достаточно низкого процента разброса показателей проведенных испытаний.

Напомним, что морозное пучение — это деформирование промерзающих влажных грунтов, приводящее к увеличению их объёма вследствие кристаллизации поровой и мигрирующей воды с образованием кристаллов и линз льда.

Относительная деформация морозного пучения образца грунта — это отношение абсолютной вертикальной деформации морозного пучения промерзающего грунта к мощности промерзшего слоя.

Степень пучинистости грунта определяют по значению относительной деформации морозного пучения, полученному по результатам испытаний образцов грунта в специальных установках, обеспечивающих вертикальное промораживание образца исследуемого грунта в заданном температурном и влажностном режимах и измерение перемещений его поверхности.

Докладчик отметила, что при выборе технологий определения данного показателя необходимо понимать сам механизм морозного течения. В несвязанных крупнозернистых грунтах процесс морозного пучения можно представить в виде модели увеличения объема гетерогенной системы, в которой сам процесс является менее выраженным, но и при этом более равномерным. В непосредственно связанных грунтах механизм пучинообразования значительно сложнее. И представленную моделью, обусловленную комплексом процессов тепловлагообмена. При этом доминирующее влияние на льдовыделение в связаннных грунтах и на пучение будет оказывать криогенная миграция воды.

Достаточно долгое время величину относительной деформации морозного пучения приближенно допускалось определять в различных нормативных документах, которые отталкивались исключительно от физических свойств грунтов, но на сегодняшний день, например, в методике такого определения по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» допускается только для сооружений пониженного уровня ответственности. Соответственно, для всех остальных её следует определять лабораторным методом.

ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» дает нам весьма схематичную схему непосредственно конструкции самого прибора. Но практика показывает, что оптимальной установкой для определения деформации морозного пучения является прибор УПГ-ПГ ГРУНТ-М производства компании «ПрогрессГео».

Очень важно, что в приборе обеспечивается теплоизоляция образца, что позволяет имитировать реальные условия промерзания. К тому же степень автоматизации и распределение датчиков температуры позволяет настраивать эксперимент, исходя из конкретных условий площадки строительства. Важную роль помимо конструкции играет программное обеспечение, которое помогает моделировать температурный режим на всех глубинах.

Лаборатории удалось добиться стабильных результатов, максимально приближённых к условиям естественного залегания. Снизились временные затраты на выполнение каждого опыта. Также очень важно, удалось добиться достаточно низкого процента разброса показателей проведенных испытаний.

Юрий Васильев

«Вестник инженерных изысканий» №2 (101) Февраль 2025 г.